Бои шли днем и ночью: Владимир Лебедев о Тульской оборонительной операции

Владимир Лебедев рассказал о Тульской оборонительной операции

© Владимир Лебедев

Тульская оборонительная операция

День первый не стал последним!

Автору этого очерка нередко приходится вступать в различные дискуссии по поводу событий разыгравшихся на территории Тульской области осенью-зимой 1941 года. Я всегда подчеркиваю, что я не историк, а «следователь». Люди создают историю, историки ее пишут и переписывают, а на долю «следователя» приходится расследование фактов переписывания истории и установления истины. Я неоднократно убеждался в том, что лучше, чем участники боев за Тулу об этих событиях не расскажет никто! Предоставим слово полковнику Т.Р. Дубинину, который в период Тульской оборонительной операции был секретарем комсомольской организации 732 зенитно-артиллерийского полка. В 2004 году он выпустил документальную повесть «Непокоренная Тула». Цитируем ее:

«В этот день (30 октября) произошли события, круто повернувшие внимание командования 50-й армии к обороне Тулы.

Вскоре после того, как секретарь обкома партии В.Г. Жаворонков в 11 часов 30 октября доложил в ЦК ВКП(б) о положении под Тулой, командующего и начальника штаба Брянского фронта Москва вызвала на переговорную узла связи в Ельце. Генерал А.М. Василевский от имени Ставки Верховного Главнокомандования потребовал от руководства фронтом доложить о положении дел на Тульском направлении.

«Судя по отрывочным радиограммам, сегодня утром противник начал штурм Тулы, но истинной обстановки не знает ни штаб фронта, ни штаб 50-й армии,— откровенно признались мы,— пишет в своих воспоминаниях бывший начальник штаба Брянского фронта генерал-полковник Л.М. Сандалов. По докладу секретаря Тульского обкома Жаворонкова, противник прорвался к южной окраине Тулы. Генерал Ермаков со штабом армии отошел за город... Немедленно вышлите в Тулу начальника штаба с начальниками родов войск фронта для непосредственной организации обороны Тулы. Ставка изыскивает дополнительные силы для усиления войск под Тулой.

В тот же день, 30 октября, в 14 часов на станцию Хомяково, что в семи-восьми километрах севернее Тулы прибыл В.Г. Жаворонков, чтобы встретить первый эшелон 32-й танковой бригады полковника И.И. Ющука. На подходе был 34-й отдельный дивизион гвардейских минометов капитана П.И. Франченко.

А вечером в Тулу прибыла группа штабных командиров Брянского фронта. Начальник штаба полковник Л.М. Сандалов, возглавлявший группу, приехал в обком партии и вместе с председателем городского комитета обороны В.Г. Жаворонковым и заместителем командующего 50-й армией генерал-майором В.С. Поповым рассмотрел сложившееся положение под Тулой. Об этом Жаворонков доложил в Центральный комитет ВКП(б).

- Где находитесь? – спросил - ответственный работник ЦК партии.

- В Туле, - ответил секретарь обкома, - Держимся. Подходит подкрепление.

Около полуночи в обком приехал командующий 50-й армией генерал-майор А.Н. Ермаков, а немного спустя и член Военного совета этой армии бригадный комиссар К.Л. Сорокин.

В обкомовском кабинете между людьми, ответственными за судьбу Тулы, состоялся острый, принципиальный разговор. Как вспоминал В.Г. Жаворонков, генерал А.Н. Ермаков высказал неудовлетворение телеграммой, которой обком доложил в ЦК ВКП(б) о положении под Тулой и уходе из города штаба армии. Секретарь обкома партии заметил, что интересы обороны Тулы требуют от командования и штаба армии решительных мер, а становиться в позу обиженного - не время.

Разумеется, с приездом начальника штаба фронта, который в Туле пробыл до 10 ноября, дополнительные войска, как по мановению волшебной палочки, появиться не могли. И все же приезд полковника Л.М. Сандалова способствовал более рациональному распределению сил и средств, ускорил приведение в порядок отступающих войск. По мере готовности их выводили на фланги обороняющихся частей.

Это стало возможным благодаря самоотверженности личного состава частей гарнизона. Историческая заслуга городского комитета обороны и его председателя В.Г. Жаворонкова, Тульского рабочего полка и его командира капитана А.П. Горшкова, 156-го полка НКВД и его командира майора С.Ф. Зубкова, 732-го зенитного артиллерийского полка ПВО и его командира майора М.Т. Бондаренко состоит прежде всего в том, что в чрезвычайно опасной обстановке они не поддались инерции отступления, активными боевыми действиями остановили танки Гудериана и удержали город до подхода частей 50-й армии, дали им возможность привести себя в боевое состояние и затем встать на его защиту.

При отсутствии полевых войск в таком крупном и важнейшем в стратегическом отношении городе, как Тула, роль пехоты выполнили вооруженные рабочие и чекисты, а противотанковых средств - зенитная артиллерия. Такое в Великую Отечественную войну было впервые.

Не успей рабочие, чекисты и зенитчики (страшно подумать), то неизвестно, на каком бы рубеже смогли закре питься соединения и части 50-й армии. И, конечно, не было бы ни «Героической обороны Тулы», ни «Города-героя».

Потом это признал и генерал А.Н. Ермаков. Уже после войны, когда В.Г. Жаворонков был министром в правительстве СССР, к нему явился бывший командующий 50-й армией, чтобы принести извинения за свою опрометчивость и выразить признательность бывшему председателю городского комитета обороны за его твердость и принципиальную позицию в дни боев за Тулу.

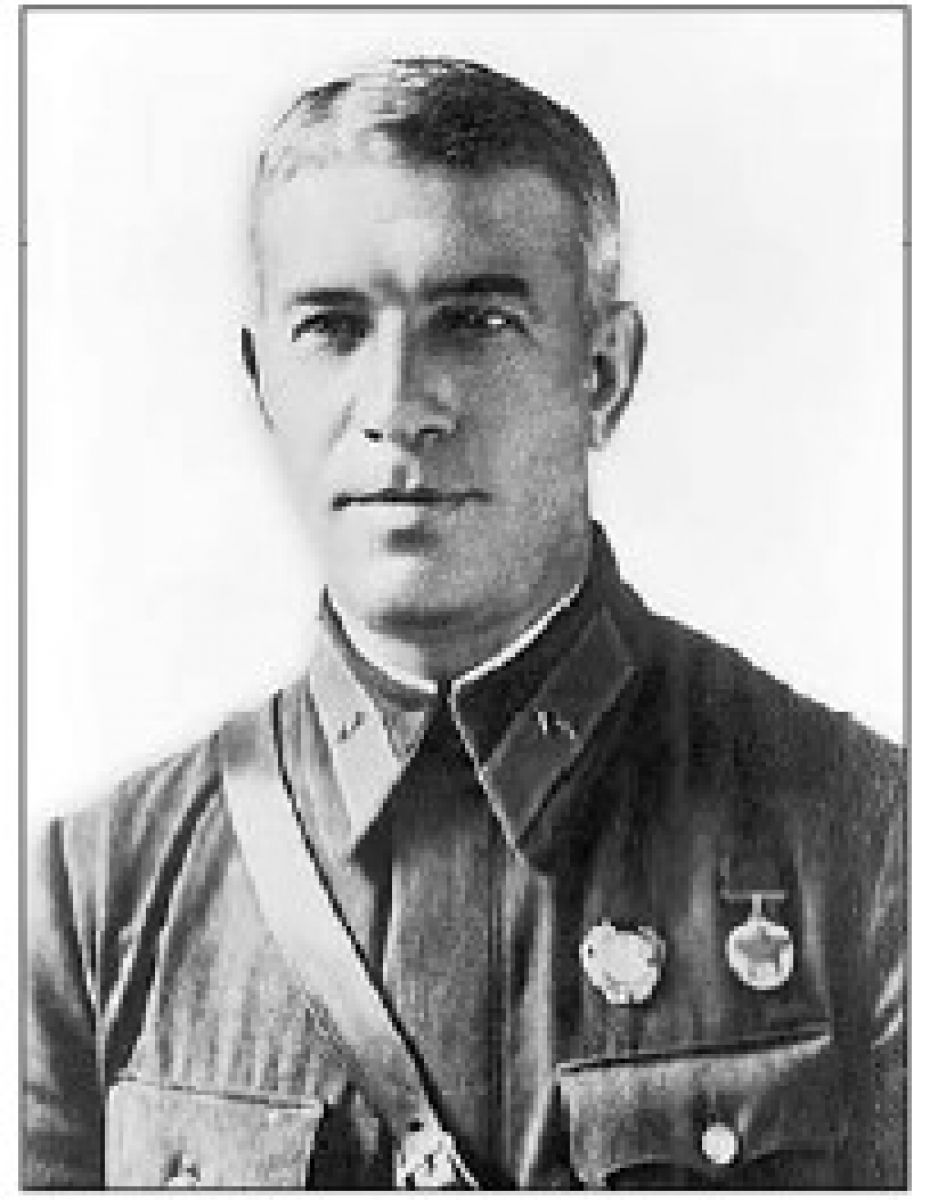

Ермаков А.Н.

Но это будет потом. А теперь Аркадий Николаевич обиделся. Обиделся за то, что Василий Гаврилович доложил в Москву о боевых действиях на подступах к Туле и что генерал А.Н. Ермаков вместе со штабом ушел из города.

В.Г. Жаворонков считал (и совершенно справедливо), что штаб армии, на которую возложена обязанность защищать Тулу, должен быть в Туле. Городской комитет обороны все надежды возлагал на рабочих, подразделения войск НКВД и зенитчиков, а твердая партийная установка на то, что Тулу ни при каких обстоятельствах врагу не сдавать, стала одним из решающих организующих и мобилизующих факторов активной подготовки к обороне, а затем и успешных боевых действий. А.Н. Ермаков эту силу недооценил.

К каким негативным последствиям привел уход штаба армии из Тулы будет рассказано позже.

Я же хочу высказать глубокое убеждение: если бы командующий 50-й армией остался в Туле, он бы оказал более положительное воздействие на восстановление боеспособности, а затем и участие в боях армии, чем будучи в Медвенке. Обидно, что такой опытный боевой военачальник допустил такую оплошность».

К середине ноября продвижение немецко-фашистских войск на всем советско-германском фронте было приостановлено. Однако гитлеровское командование по-прежнему стремилось захватить Москву, Ленинград и Кавказ. Главным и решающим направлением фашисты продолжали считать Московское, где была сосредоточена 51 дивизия, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных.

В эти дни на левом крыле Западного фронта, в районе Тулы, обстановка была крайне сложной. К 17 ноября на ст.Узловая прибыла 239-я стрелковая дивизия, выделенная Ставкой Верховного главнокомандования из резерва. Она вошла в состав 50-й армии. 18 ноября 2-я танковая армия Гудериана прорвала оборону 50-й армии на участках 413-й и 299-й стрелковых дивизий.

К исходу дня стало ясно, что враг стремится прорваться на Венев и обойти Тулу с юго-востока. Командование 50-й армии решило восстановить положение на своем левом фланге, но организованные им контратаки не достигли поставленной цели.

С утра 19 ноября враг начал развивать обозначившийся успех. Захватив Дедилово гитлеровцы стремились прорваться к Веневу.

Именно в это время командованием 50-й армии издается «Приказание №06, 16.00, 19.11, в районе дачи Медвенка остается оперативная группа штаба. Весь личный состав 1 эшелона не вошедший в опергруппу не позже 17.00 19.11 направить в г.Венев. Второй эшелон – в г.Серебрянные пруды».

О событиях этих дней рассказывает в своих воспоминаниях председатель городского комитета обороны В.Г. Жаворонков:

«20 ноября, вечером, командующий 50-й армией А.Н. Ермаков пригласил в Медвенку, где был расположен штаб армии, членов городского комитета обороны и сообщил, что штаб армии уходит из Тулы и что партийному и советскому руководству области города надо выехать из города вместе с командованием, так как он, А.Н. Ермаков, считает, что сил, которыми можно было бы отстаивать город, у него нет. При этом разговоре присутствовали и поддержали мнение командующего член Военного совета армии К.Л. Сорокин, начальник штаба армии Н.Е. Аргунов, комиссар штаба армии Нарышкин.

Городской комитет обороны категорически отверг предложение А.Н. Ермакова и поддерживающих его товарищей, утверждая, что уже 22 дня немцы непрерывно атакуют город, но прорваться не могут, что оборона города стала боле стойкой и упорной, войска очень многому научились и ведут себя в боях мужественно, по-гвардейски, не уступая врагу ни одного рубежа. Ставка Верховного Главнокомандования все время подкрепляет нашу оборону живой силой и боевой техникой, и командованию 50-й армии нет никаких оснований уходить из Тулы.

Мы заявили, что партийное и советское руководство города и области Тулу не оставит и будет до последней капли крови защищать город.

Поскольку той же ночью штаб армии выехал из Медвенки, городской комитет обороны направил в ГКО телеграмму, в которой решительно заявлял несогласие с действиями командования 50-й армий, характеризовал их как неправильные и просил укрепить руководство армией.

На следующий день, 21 ноября, во второй половине дня нам сообщили, что наша телеграмма Сталиным рассмотрена, а 22 ноября в Тулу прибыл генерал-лейтенант И.В. Болдин. Ознакомившись с обстановкой в черте города, он уехал в Венев, расположенный в 50 километрах северо-восточнее Тулы, принимать командование 50-й армией».

Командующий Западным фронтом генерал Г.К. Жуков потребовал от генерала И.В. Болдина ни в коем случае не допустить проникновения противника в район Венева. Но поправить сложившееся положение новый командующий уже не мог. К исходу дня 24 ноября наши войска оставили город Венев. Дорого заплатили за уход в свое время штаба 50-й армии из Тулы.

Генерал И.В. Болдин вместе со своим штабом отступил сначала на Мордвес, затем в Зарайск и по приказу Г.К. Жукова в ночь на 28 ноября через Москву и Серпухов возвратился в Тулу, обосновавшись в Заречье, в доме 61 по улице Октябрьской, а затем в здании на углу улиц Пролетарская, 33 и Епифанская, 25.

Итак, штаб армии, на которую возлагалась ответственность за оборону Тулы, впервые разместился в самом городе. Это сыграло большую роль в обороне города, особенно в период, когда Гудериан попытался окружить Тулу».

Как человек военный хочу высказать свое мнение: «Уход штаба армии и ее командующего из города означает подготовку к его сдаче. Останься генерал Ермаков А.Н. в Туле вместе с городским комитетом обороны он непременно стал бы нашим «национальным» героем!»

Опасаясь глубокого прорыва танковых дивизий врага, Военный совет Западного фронта создает 21 ноября Веневский боевой участок.

При организации обороны Венева был использован опыт туляков. Жители города вместе с воинами строили оборонительные сооружения. Для устройства засад на подступах к Веневу кроме танковых подразделений был привлечен батальон истребителей танков, сформированный из местных жителей. На случай уличных боев предусматривалось использовать помимо войсковых резервов роту народного ополчения.

В течение двух дней войска Веневского боевого участка неоднократно контратаковали противника. В боях за Венев отличились наши артиллеристы-зенитчики. Они отражали не только налеты вражеских самолетов, но и атаки танков и пехоты противника. В неравном бою погиб почти весь личный состав 16-ой батареи малокалиберной артиллерии 732-го зенитно-артиллерийского полка, но враг не прошел.

Защитники Веневского боевого участка, сражавшиеся в полуокружении и значительно уступавшие фашистам в силах, все-таки сорвали замысел противника выйти к Серпухову и Кашире и захватить мосты через Оку.

Последними из защитников Венева были бойцы 115 полка 69 бригады войск НКВД. Они вышли ночью из окружения строем, замаскировавшись под немцев.

В результате героической обороны наших войск в районе Тулы, сковавшей до пяти вражеских дивизий, упорных боев в районе Венева командование 2-й танковой армии Гудериана смогло выделить для удара на Каширу лишь одну танковую дивизию. 25 ноября части этой дивизии достигли южной окраины Каширы, но были остановлены огнем наших артиллеристов-зенитчиков.

Подошедшие в район Каширы 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова П.А. и 112-й танковой дивизии полковника Гетмана А.Л. 27 ноября нанесли удар по врагу отбросив его в район Мордвеса.

Ожесточенные бои в этот период проходили в Узловой, Сталиногорске, Болохове и везде сражались бойцы и командиры 69 бригады войск НКВД. Например, последними из Сталиногорска-2 ушли бойцы 180 полка НКВД, взорвав все промышленные предприятия и электростанцию

Городам Веневу, Узловой, Новомосковску, Болохову, Донскому присвоены звания «Город воинской доблести».

Однако этот удар под Каширой не отрезвил фашистское командование. Гудериан рассчитывал, что, прежде чем Ставка Верховного главнокомандования советских войск успеет оказать существенную помощь своим соединениям в районе Тулы, ему удастся замкнуть кольцо окружения вокруг города.

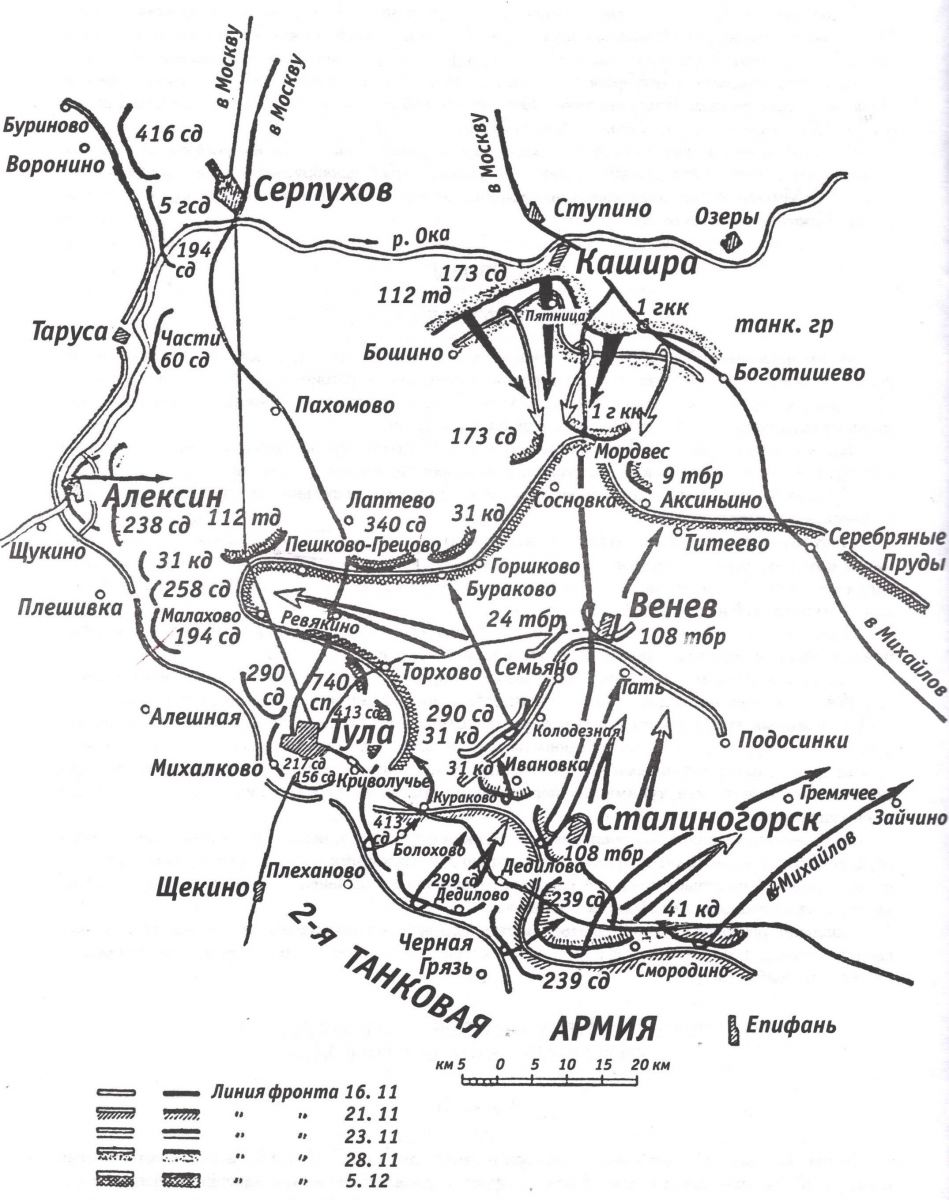

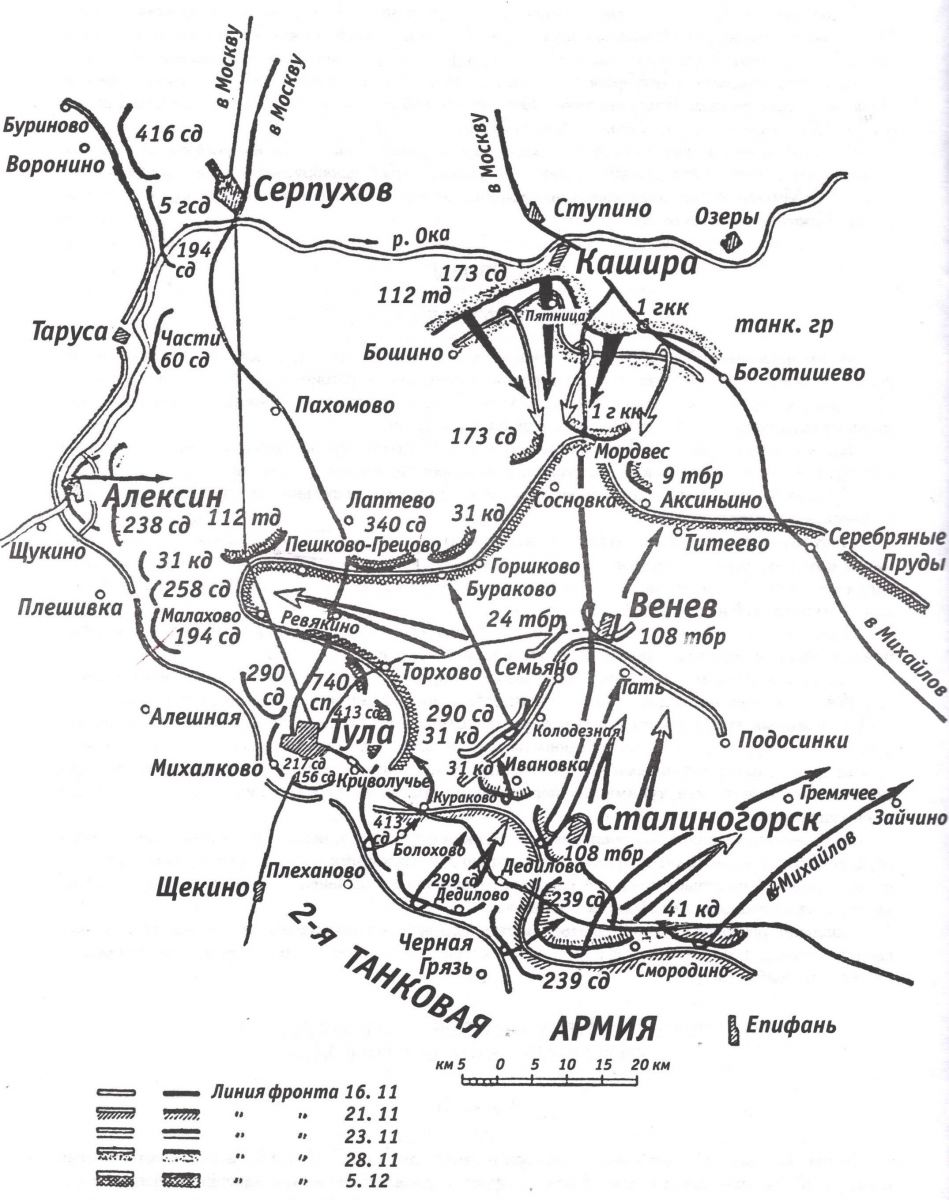

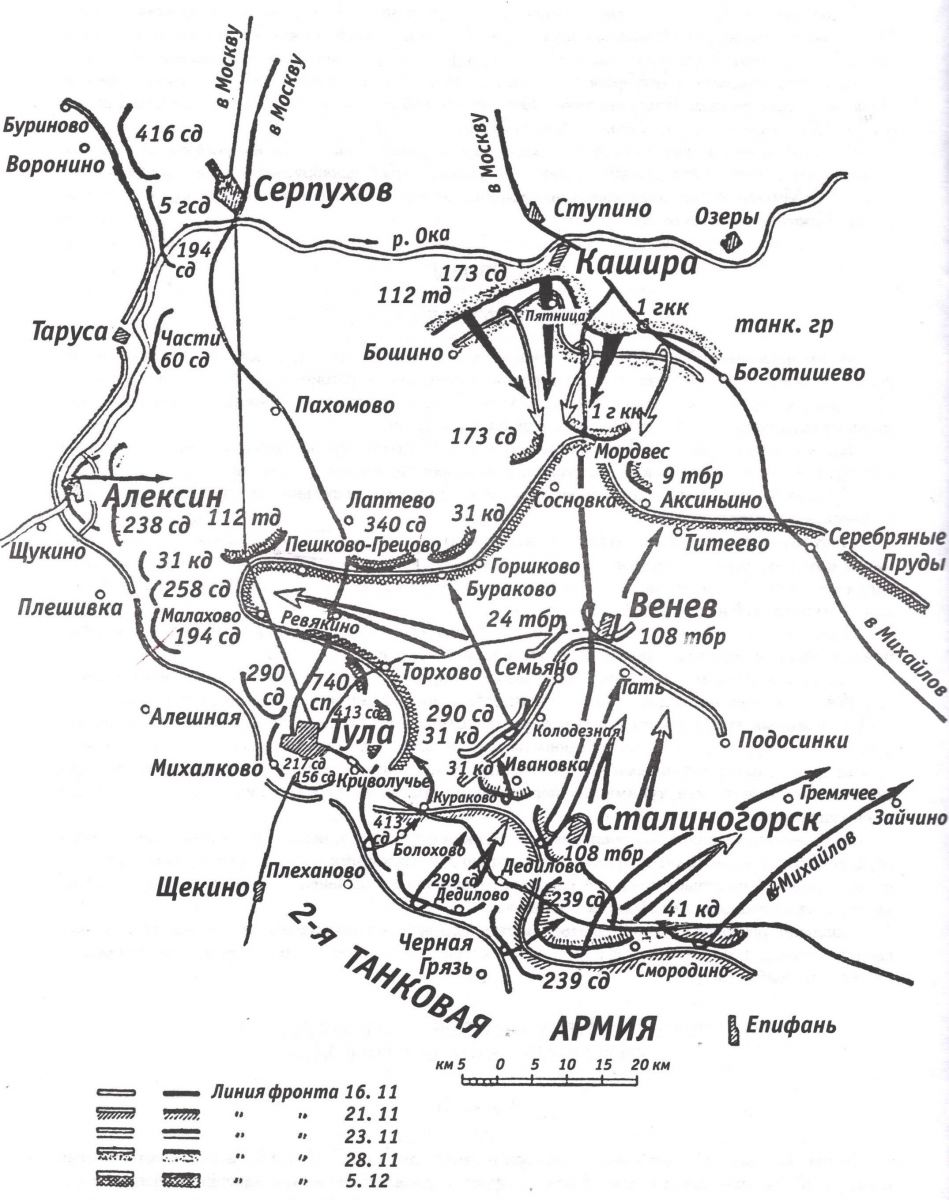

2 декабря фашистские танковые и пехотные соединения нанесли удар севернее Тулы в направлении на Руднево и ст. Ревякино. Противнику удалось захватить Руднево, железнодорожную станцию Ревякино и несколько населенных пунктов в 3—5 километрах северо-восточнее Тулы, перерезать железную дорогу Тула — Москва и произвести на ней значительные разрушения. Передовые части 4-й танковой дивизии вышли к Московскому шоссе. Коммуникации, связывавшие наш город со столицей, были перерезаны. Наступили дни решающих боев за Тулу. Соединения 50-й армии предприняли несколько контратак по наиболее опасной группировке противника, нависавшей над Тулой с севера (см. схему 21).

Схема 21.Отход войск левого крыла фронта в ноябре и контрудар 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в декабре 1941г.

Линия фронта севернее и северо-восточнее Тулы в эти дни напоминала слоеный пирог. Многим частям приходилось сражаться с открытыми флангами и перевернутым фронтом. Часто одни подразделения насквозь простреливались не только артиллерийским, но и пулеметным огнем противника. Некоторые населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки. Бои шли днем и ночью. Отсутствие сплошного фронта и наличие значительных разрывов в боевых порядках вражеских частей позволяло нашему командованию широко использовать диверсионные группы и мелкие подразделения для ночных действий, которые изнуряли противника. Советские бойцы, имея хорошую зимнюю экипировку, активными действиями не давали гитлеровцам возможности укрываться от русских морозов в населенных пунктах, заставляли мерзнуть в открытом поле.

Между тем положение в районе Тулы все ухудшалось. Наращивая удар, противник прорвался к Суходолу, а частью сил вышел к Тесницкому. Когда осуществление намеченной цели казалось гитлеровцам делом почти решенным, части 238-й и 258-й дивизий Г. П. Короткова и М. А. Сиязова, поддержанные артиллерией, авиацией и танками, отбросили противника. Повторные попытки фашистов прорваться в район Кострова 5—6 декабря успеха не имели.

Севернее Тулы в районе Лаптева (Ясногорск) также развернулись упорные бои. Здесь успешно действовала оперативная группа под командованием генерала В. С. Попова. На нее была возложена задача разгромить ревякино-рудневскую группировку противника, уничтожить прорвавшиеся в район Кострова фашистские части и освободить железную и шоссейную дороги, связывавшие Тулу с Москвой.

В условиях, когда казалось, что вражеское кольцо вот-вот замкнется, туляки не дрогнули.

Когда все основные дороги, идущие из Тулы, были перерезаны, в городе стали ощущаться затруднения с продовольствием. Москва послала тулякам эшелон с продуктами, но он застрял в Лаптеве, так как железнодорожная станция Ревякино оказалась в руках противника. Чтобы выручить эшелон, городской комитет обороны направил ему навстречу бронепоезд №16 под командованием капитана Коржевского, который проложил железнодорожному составу дорогу в Тулу, обрушив на фашистов огневой шквал.

Принимая все меры, чтобы отстоять город, городской комитет обороны вместе с тем не исключал возможности перехода на нелегальное положение в случае захвата Тулы фашистами. В.Г.Жаворонков лично разработал глубоко продуманный план подпольной борьбы с оккупантами. Планом предусматривались порядок руководства подпольной борьбой, способы поддержания связи с нелегальными партийными комитетами и партизанскими отрядами, оборудование конспиративных и явочных квартир для подпольщиков.

Комитет обороны подготовил к взрыву основные промышленные объекты на случай, если гитлеровцы ворвутся в город. Создали специальные команды из рабочих. В их составе имелись саперы.

Удары противника по войскам, оборонявшим Тулу, с юго- востока, востока и северо-запада создали тяжелую обстановку, но несмотря на все усилия, гитлеровцам не удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг Тулы. 6 декабря войска оперативной группы генерал-майора В. С. Попова, перейдя в наступление, освободили населенные пункты Клейменово и Кострово. На следующий день в наступательные действия включились наши танкисты, а также части, действовавшие на флангах 50-й армии.

7 декабря нашими войсками было перехвачено распоряжение Гудериана штабу 3-й танковой дивизии, передававшееся по радио: «Машины сжигать, самим отступать на юго-восток». Это свидетельствовало о критическом положении армии Гудериана.

Тем не менее в ночь с 7 на 8 декабря гитлеровцы предприняли еще одну попытку захватить Тулу. На сей раз противник связывал ее с планами создания здесь сильного опорного узла обороны, который позволил бы ему стабилизировать положение своих войск, откатывающихся под ударами Красной Армии, дать им возможность закрепиться на рубеже р. Упа. Тула имела для гитлеровцев исключительно важное значение и как узел коммуникаций, где можно было бы осуществить перегруппировку потрепанных частей.

Немцы решили нанести концентрированный удар по Туле с запада, рассчитывая ворваться в город и рассечь тульскую группировку советских войск на две части. 7 декабря вечером колонна отборных фашистских головорезов начала психическую атаку на западную часть города. Но она была отбита огнем артиллеристов-зенитчиков 732 полка. На поле боя было обнаружено 165 трупов противника.

Так бесславно закончилась последняя попытка фашистов овладеть Тулой. Только с 2 по 8 декабря было убито 5 тысяч фашистских солдат и офицеров, уничтожено 100 танков, 500 автомашин, свыше 600 мотоциклов и много боевой техники.

Хочу дать небольшую справку. Руководство страны высоко оценило деятельность членов Тульского городского комитета обороны. Жаворонков В.Г. в марте 1943г. назначен 1-м секретарем Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б), а Мельников А.К. годом раньше командиром 33-й дивизии войск НКВД в г. Куйбышеве (Куйбышев – запасная столица СССР в годы войны). Суходольский В.П. руководил до 1946г. Тульским УНКВД, с 1946 по 1951 гг. - Воронежским УНКГБ. В 1951 – 1955 годах Суходольский будет возглавлять аппарат советников МГБ СССР при Министерстве внутренних дел Болгарии. Как результат – признание: Болгарская служба государственной безопасности, формировавшаяся с помощью Суходольского В.Н., стала одной из лучших в мире. Правительство НРБ за работу по укреплению органов госбезопасности, милиции и войск наградит Суходольского В.Н. высшей государственной наградой – орденом Георгия Димитрова.

Чмутов Н.И. с 1943г. по 1948 г. – 1-й секретарь Тульского обкома ВКП(б). С 1951г. восстанавливал народное хозяйство в Сталинграде. Работал секретарем Сталинградского обкома ВКП(б), председателем Исполкома Сталинградского – Волгоградского областного Совета, и на других ответственных должностях до ухода на пенсию в 1972 году.

В опубликованных материалах я попытался раскрыть «крылатое» выражение маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль…» Необходимо ее дополнить приказом Народного Комиссариата Обороны СССР №345 от 7 ноября 1942г., где отмечалось: «Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша Красная Армия».

Всем, кто прочтет этот очерк, особенно историкам, хочу дать один совет: «Определитесь на чьей Вы стороне – Тульского городского комитета обороны или переписчиков истории Государства Российского!».

В Тульской области уделяется постоянное внимание сохранению памяти о героическом прошлом страны, людям, которые ее защищали и защищают. За последние десять лет сделано больше, чем за 70 предыдущих!

Появились новые памятники защитникам города осенью-зимой 1941 года. В Кремлевском сквере – «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов принимавших участие в обороне Тулы осенью-зимой 1941г.»; на Московском вокзале «Защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Сооружен мемориальный комплекс в честь энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивающих электроснабжение тыла. Созданы макеты бронепоездов №13 и №16. Рогожинскому парку присвоено имя «Тульского рабочего полка» и установлен одноименный памятник со стилобатом, на котором увековечены имена туляков, воевавших в этом полку. А первому командиру рабочего полка Горшкову А.П. за мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2016 г. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Это редчайший случай в новейшей истории нашего государства.

Именно в этот период в Туле в 2021 году создан уникальный музей «Обороны г.Тулы в 1941г.» Хочу заметить, что Город-Герой Тула до этого времени был единственным городом-героем, где не было музея «Обороны». Выпущен ряд книг и кинофильмов об обороне г.Тулы. Этот список можно продолжать.

Работа по патриотическому воспитанию населения Тульской области проходила при неизменной поддержке и участии губернаторов нашей области Миляева Д.В., Дюмина А.Г., Груздева В.С., а также депутатов областной и городской Дум, представителей бизнеса.

Такая постоянная и систематическая работа по сохранению исторической правды и борьба с переписыванием истории дает результаты. Например, после презентации книги «Хранить вечно. НКВД в обороне Тулы» депутаты Тульской городской думы приняли решение присвоить новой улице города имя 156-го полка НКВД.

И еще очень обнадеживающий факт: одним из победителей городской научно-практической конференции «Шаг в науку» в 2025г. стал ученик 3-го класса МБОУ «ЦО №19» Коростылев Тимофей с работой «Роль сотрудников НКВД в героической обороне г.Тулы».

По моему глубокому убеждению, Город-герой Тула и Тульская область являются оплотом Российского патриотизма.

Подведем итоги. Тульская оборонительная операция длилась с 4 октября по 7 декабря 1941 года, т.е. с создания Тульского боевого участка и до отражения последней атаки на Тулу. Во всех решающих сражениях под Мценском, Алексиным, станции Черепеть, Тулой, Сталиногорском, Веневом сражались туляки – бойцы и командиры 69 бригады войск НКВД, 732 зенитно-артиллерийского полка, истребительных батальонов.

Мы должны хранить и оберегать от переписывателей истории память о подвиге наших предков. Только тогда Тула останется оплотом Российского патриотизма.

А патриотизм, как сказал Президент РФ Путин В.В., наша идеология и залог движения вперед и победы в СВО.

Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области,

член комиссии по историческому наследию и топонимии г.Тулы

генерал-майор В.П. Лебедев