Владимир Лебедев: Борьба за Тулу была существенным моментом борьбы за Москву

Туляк Владимир Лебедев написал статью про Тульскую оборонительную операцию

© ООО "Региональные новости"

Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, член комиссии по историческому наследию и топонимии г.Тулы генерал-майор Владимир Лебедев подготовил материал о Тульской оборонительной операции - одном из ключевых событий Великой Отечественной войны.

...

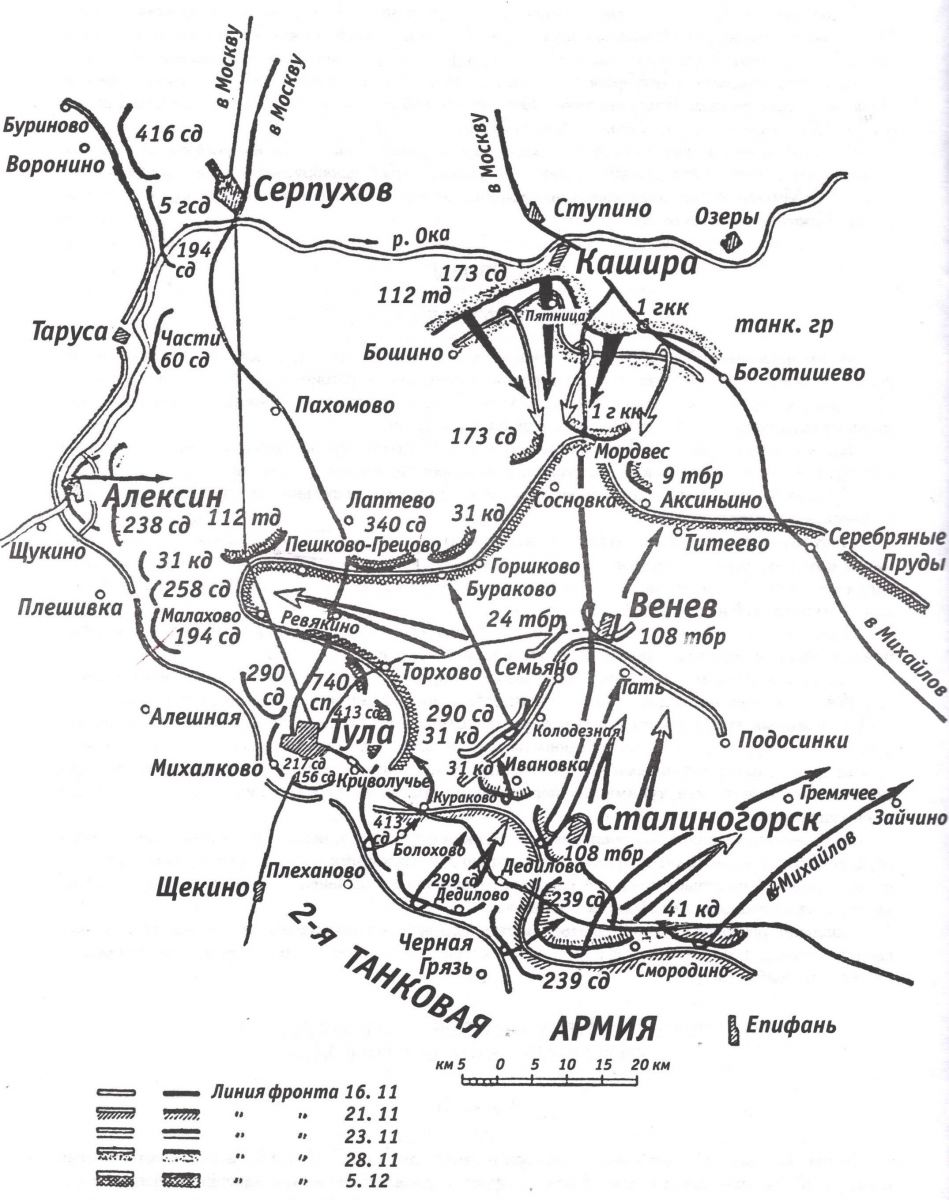

В октябре 1941г. началась Тульская оборонительная операция. Тула являлась одним из важнейших подступов к столице Советского Союза, поэтому борьба за Тулу была существенным моментом борьбы за Москву. Боевые действия под Тулой выходят из рамок оборонительной операции 50-й армии, являясь, по существу, фактором фронтовой значимости. Тула была основным опорным пунктом всего левого крыла Западного фронта. Упорство ее обороны определило стойкость этого важного направления, прикрывавшего подступы к Москве с юга. Задачи, выполненные тульской обороной, позволяют ей занять надлежащее место среди героических образцов обороны в Отечественной войне вслед за Ленинградом, Севастополем и Сталинградом. Таково мнение Генерального штаба Красной Армии под руководством Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.

Есть еще одно «крылатое» выражение принадлежащее Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову: «…В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль…»

Туляки гордятся тем, что живут в Городе-герое, но плохо представляют, что происходило под Тулой и в самом городе осенью-зимой 1941 года, и какова роль туляков в обороне города. Их знания, в основном, ограничиваются участием Тульского рабочего полка в боевых действиях. И в этом нет их вины, так как до недавнего времени по различным причинам, многие документы по Тульской оборонительной операции были закрытыми или просто невостребованными. Но сейчас, когда в Российском обществе есть запрос на восстановление исторической справедливости, настало время более тщательно подойти к этой теме.

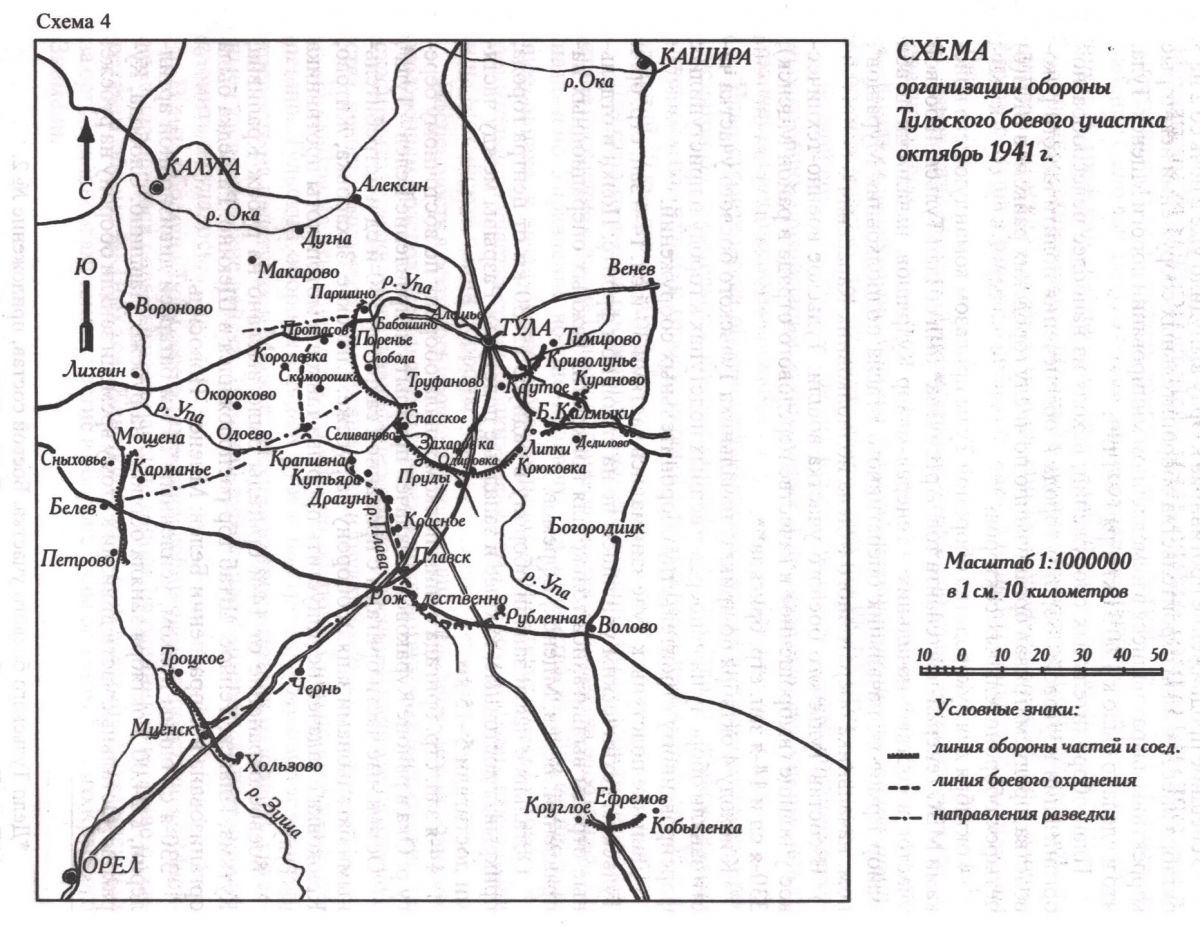

Тульскую оборонительную операцию можно разбить на 5 этапов. К первому этапу следует отнести создание Тульского боевого участка.

Тульский боевой участок

Второго октября гитлеровское командование предприняло очередное «последнее решительное наступление» против советских войск. По замыслу немецкого командования это наступление должно было решить судьбу Москвы, Ленинграда и Кавказа. Гитлер в приказе солдатам Восточного фронта от 2 октября 1941 года писал: «За несколько недель три самых основных промышленных района будут полностью в наших руках. Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага».

Стратегическое значение тульского направления хорошо понималось как нами, так и противником. Гитлер лично еще 4 октября 1941 года поставил задачу наступления на Москву через Тулу.

Наибольший успех противника с первого дня наступления обозначился на орловском направлении.

Уже 2 октября 1941 г. немецкие передовые бронетанковые части находились в 20 километрах юго-западнее Орла.

Выдвижение немецких войск к Орлу создавало реальную угрозу левому флангу Можайской линии обороны.

Для укрепления дальних подступов к Москве и организации обороны г. Тулы Военный совет Московского военного округа принимает 2-го октября 1941 г. решение приступить к строительству Тульского оборонительного обвода.

Для организации строительства Тульского оборонительного обвода на непосредственных подступах к городу приказом командующего войсками - МВО генерал-лейтенанта Артемьева 2.10.41 г. создается оперативная группа в составе майора Ермолова М.Д. и военинженера 2 ранга Ходоровича. 2.10.41 опергруппа выехала в Тулу и к исходу дня представила план строительства оборонительных сооружений на подступах к городу члену ЦК ВКП(б), секретарю тульского обкома ВКП(б) тов. Жаворонкову. В.Г. Жаворонков с первого дня с большим энтузиазмом и энергией взялся за дело обороны Тулы.

Успешное продвижение противника к Орлу вынудило уже в ночь со 2 на 3 октября внести в план строительства оборонительных сооружений некоторые коррективы, выразившиеся в немедленном минировании дороги Мценск-Тула, что и сделано было к 4.00 3 октября 1941 г.

План оборонительных сооружений строился по круговой схеме, предусматривал организацию четырех оборонительных секторов по числу городских райкомов ВКП(б).

4 октября для руководства обороной Тулы приказом командующего войсками МВО генерал-лейтенанта тов. Артемьева был создан Тульский боевой участок в составе: начальник - генерал-майор Кудряшов А.И., начальник штаба майор Ермолов М.Д., начальник оперативного отдела подполковник Мурашов А.А., пом. начальника оперативного отдела подполковник Карасевич.

В состав Тульского боевого участка вошли: Тульское военно-техническое училище (выброшенное в качестве передового отряда в район Мценск), 330-я сд и 14-я зап. стр. бригада.

К исходу 4 октября по приказу начальника Тульского боевого участка части заняли оборону на непосредственных подступах к городу и приступили к форсированному строительству оборонительных сооружений.

Дальние подступы к Туле занимались частями 330-й сд,, 14-й зап. стр. бр. и Тульским техническим училищем не на сплошном фронте. Полки и отдельные отряды выдвигались только для прикрытия важных операционных направлений: Белев, Мценск, Ефремов.

Остальные части заняли оборону в радиусе 15-30 км от центра города, прикрывая восточные, южные и западные подступы. Разрывы между частями достигали 5-15 км.

14-я зап. стр. бригада одним полком заняла оборону по восточному берегу р. Ока в районе Кураково - с задачей прикрыть направление Белев - Тула.

Остальные части бригады с приданной саперной ротой 330-й сд и истребительными батальонами заняли оборону на рубеже: Спасское, Захаровка, Житово, Крюковка с задачей не допустить прорыва танков и мотопехоты противника на Тулу.

Боевое охранение от 14-й бригады было выслано на рубеж Крапивна, Кутьма, Плавск, Теплое. Штаб бригады расположился в Щекино. Разведка была организована в направлении Белев, Мценск, Новосиль.

330-я сд одним полком, усиленным 76 мм батареей дивизионной артиллерии, к 24.00 3 октября заняла оборону на рубеже: Павшино, Свобода, Кураково. Остальные части дивизии к этому времени заняли оборону на рубеже:

Михалково, Ново-Тульский, Криволучье, опираясь обоими флангами на р. Упа, с задачей не допустить прорыва танков противника на Тулу. Боевое охранение было выслано на рубеж Дубно, Шатово. Разведка велась в направлениях: Петровский, Ханино, Одоево. Штаб дивизии расположился в Туле.

Военно-техническое училище с двумя приданными саперными ротами (саперный батальон 330-й сд) к 20.00 3 октября заняло оборону на рубеже: по сев. вост. берегу р. Зуша в районе Мценск, с задачей прикрыть шоссейную дорогу на Тулу.

На участке Мценск, Самозванка начались работы по подготовке к минированию дороги.

Командиры секторов обороны Тулы были назначены приказом начальника боевого участка, военкомами были секретари РК ВКП(б).

Боевой состав секторов (части) должен был быть сформирован из местных рабочих организаций, с оставлением на производстве минимального количества необходимых людей.

План строительства оборонительных сооружений в первую очередь предусматривал строительство противотанковых препятствий (рвов) на непосредственных подступах к городу: первый участок имел протяженность 35 км, средний 50 км, левый 50 км.

Для строительства оборонительных сооружений было мобилизовано местное население и части Тульского гарнизона.

Работы по обороне Тулы продвигались успешно. Тульский оборонительный рубеж быстро превращался в мощную крепость на подступах к Москве, о которую впоследствии разбились хваленые гудериановские войска. Тульский рубеж стал барьером, которого врагу сломить не удалось.

Чтобы понять, какое значение придавали созданию Тульского боевого участка, необходимо показать уровень организатора Тульского боевого участка Артемьева П.А., изложив его биографию.

Генерал-полковник Артемьев Павел Артемьевич (1897-1979)

Родился в деревне Лисичкино Поддорского района Новгородской области в семье крестьянина. Русский.

В 1915 году призван в Русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны, рядовой. Во время октябрьских событий 1917 года вступил в Красную гвардию.

В РККА с 1918 года. Участник Гражданской войны. Воевал на Северном и Южном фронтах.

С июля 1921 года - в войсках внутренней службы Республики. С 1923 года служил во внутренних и пограничных войсках ОГПУ/НКВД СССР.

Военное образование получил в Высшей пограничной школе ОГПУ. С 1925 года служил в пограничной охране ОГПУ. С 1931 года служил во Внутренних войсках - командир 23-го стрелкового, 56-го железнодорожного и 4-го Украинского мотомеханизированного и 1-го Белорусского мотомеханизированного полков ОГПУ-НКВД.

Окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе в 1938 году. С февраля 1938 года - начальник Ново-Петергофского военно-политического училища войск НКВД имени К.Е.Ворошилова. С августа 1938 года - командир Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э.Дзержинского. В должности командира Отряда особого назначения этой дивизии принимал участие в Советско-финской войне 1939-1940 в феврале-марте 1940 года.

C 26 февраля 1941 года - начальник Управления оперативных войск НКВД СССР.

С началом Великой Отечественной войны 30 июня 1941 года назначен командующим войсками Московского военного округа. В приказе Городского Комитета Обороны (ГКО) от 19 октября 1941 «на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на её подступах». С 18 по 30 июля 1941 года командовал фронтом Можайской линии обороны, а с 12 октября 1941 года по 15 октября 1943 года был командующим Московской зоны обороны.

Для организации обороны Можайской линии был сформирован штаб войск Можайской линии обороны (МЛО). Командующим войсками МЛО был назначен командующий МВО генерал-лейтенант П.А. Артемьев, начальником штаба генерал-майор А.И. Кудряшов. В состав фронта включалось три армии: 32-я армия (в ее состав входили четыре дивизии народного ополчения и 265-я стрелковая дивизия, сформированная в июле 1941 г. из личного состава войск НКВД), 33-я армия (в ее состав входили две дивизии народного ополчения и 259, 268-я стрелковые дивизии, сформированные в июле 1941 г. из личного состава войск НКВД, а также 269-я стрелковая дивизия, сформированная на базе 14-й дивизии народного ополчения Первомайского района г. Москвы в августе 1941 г., формированием дивизии командовал полковник Н.Ф. Гарнич бывший командир 5-го мотомеханизированного отдельного полка войск НКВД), 34-я армия (в ее состав входили четыре дивизии народного ополчения и 257-я стрелковая дивизия, сформированная в июле 1941 г. из личного состава войск НКВД в г.Туле).

К исходу июля 1941 года 32, 33 и 34-я армии, включенные в состав Можайской линии обороны, заняли установленные приказом Ставки ВГК оборонительные рубежи.

Можайская линия обороны была фактически первым оборонительным рубежом всей системы обороны города Москвы и имела основным своим назначением задержать противника на дальних подступах к Москве в случае его прорыва на Западном фронте.

Девятидневные бои на Можайской линии обороны обеспечили советскому командованию возможность вывести на дальние подступы обороны Москвы новые резервные части, вскрывать группировку и дальнейшее намерения противника, а самое главное, выиграть время для организации обороны ближних подступов к Москве.

19 октября 1941 г. ГКО принял постановление о введении с 20 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения. В этом же постановлении было указано, что «оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии тов. Жукову, и на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах».

В опубликованной 24 октября в «Красной звезде» статье генерал-лейтенанта П.А. Артемьева «На защиту Москвы» говорилось: «Сильно укрепленный город взять невозможно. Мы должны сделать все для того, чтобы наша Москва стала крепостью. У нас есть, чем защищать нашу столицу. Вся эта могучая техника скажет свое грозное слово в этих боях. Население города Москвы вместе со всей Красной армией уже сейчас должно подготовиться к борьбе не только с вражеской пехотой, но и с вражескими танками. Из окон, из ворот домов, из каждого закоулка посыплются на немецкие танки бутылки с горючим, связки гранат. Мы не пропустим вражеских танков. В боях за Москву мы нанесем врагу такой удар, который явится началом конца гитлеровских походов, Москву мы отстоим!».

3 декабря 1941 г. приказом Военного совета МВО вся система обороны Москвы была названа Московской зоной обороны (МЗО), а Управление обороны Москвы было переименовано в Управление Московской зоны обороны.

В штабе Московской зоны обороны. Слева направо: начальник штаба генерал-майор А.И. Кудряшов,командующий генерал-лейтенант П. А. Артемьев,дивизионный комиссар К.Ф. Телегин

Глубина всей оборонительной зоны определялась в 120-130 км, а глубина оборонительной полосы непосредственно под Москвой достигла 26-27 км.

Оборонительный рубеж внутри города включал три сектора, границы которых проходили по Окружной железной дороге, Садовому и Бульварному кольцу. Оборона города была возложена на воинские части ОМСДОН и 2 МСДОН войск НКВД, которые получили задачу прикрыть город с северного и северо-западного направления между Ярославским и Можайским шоссе.

В период обороны г. Москвы огромное моральное значение для всех военнослужащих и граждан страны имело проведение 7 ноября 1941 года военного парада на Красной площади. Он организовывался и проводился по личному указанию Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Командование парадом и его организация были возложены на командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта П.А. Артемьева.

Непосредственная подготовка парада была поручена коменданту города Москвы генерал-майору К.Р.Синилову, бывшему командиру мотострелковой дивизии особого назначения войск НКВД СССР (2-й МСДОН).

Подготовка воинских частей для парада проходила в условиях ведения советскими войсками тяжелых оборонительных боев с немецко-фашистскими захватчиками всего в 70–100 км от столицы и осуществлялась с соблюдением строжайших мер секретности.

Парад, назначенный на 10, начался ровно в 8 часов 7 ноября. Командовал парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев, принимал Маршал Советского Союза С.М. Буденный.

1-й артиллерийский полк ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского на Красной площади 7 ноября 1941 г.

Военный парад 7 ноября 1941 г. имел огромное внутриполитическое и международное значение. Он способствовал укреплению морального духа советского народа и его Вооруженных Сил, продемонстрировал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. Утреннее сообщение по радио 7 ноября 1941 г. для многих стало неожиданным. Фронтовики и работники тыла поняли, что если в столице состоялся праздничный парад, значит, Москва имеет достаточно сил, чтобы выстоять.

После окончания войны до 1947 года Артемьев П.А. оставался на должности командующего войсками Московского военного округа.

С июня 1947 года находился в распоряжении Министра Вооружённых Сил СССР, затем направлен на учёбу. В 1949 году окончил высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

С мая 1949 года по июнь 1953 года - вновь командующий войсками Московского военного округа.

П. А. Артемьев, будучи выходцем из органов НКВД СССР, считался человеком Л. П. Берии, и, разумеется не мог оставаться на таком ключевом посту, как командующий войсками Московского военного округа. Поэтому он был снят с этой должности в день ареста Берия 26 июня 1953 года и отправлен в отдалённый округ с явным понижением по службе.

С августа 1953 года он служил в Уральском военном округе: заместитель, с 1956 года - первый заместитель командующего войсками округа. С сентября 1960 года - в отставке.

Член КПСС с 1920 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-1956 годах. С 1946 по 1954 годы депутат Верховного Совета СССР.

Награды: 2 ордена Ленина (22.01.1942, 21.02.1945), Орден Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени (12.11.1943, 3.11.1944, 20.06.1949), 2 ордена Красной Звезды (23.06.1939, 14.02.1941) и 11 медалей, «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (29.08.1936).

Умер в 1979 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В память о военачальнике в октябре 2017 года названа улица в Москве.

В состав Тульского боевого участка вошла 330 стрелковая дивизия формирование которой было определено Постановлением Государственного Комитета Обороны от 10.08.1941г. и директивой НКО СССР от 11.08.1941г. К 1 октября 1941г.укомплектование дивизии было закончено. Основной контингент бойцов дивизии составляли рабочие, крестьяне и интеллигенция г.Тулы и области. Практически весь политсостав был из Тульской области. По ходатайству советских и партийных органов дивизия получила название «330 Тульская стрелковая дивизия».

Командир дивизии полковник Соколов Г.Д., комиссар – батальонный комиссар Хохлов Б.Н., начальник штаба – майор Сидоров В.Н.

3 октября 1941г. бойцы и младшие командиры приняли присягу. В этот же день по приказу №1 дивизия вышла на оборонительный рубеж вокруг г.Тулы. Личный состав тут же приступил к рытью траншей полного профиля, блиндажей, укрытий и т.д. для стрелков, пулеметов, минометов и артиллерии, а также занимался подвозкой боеприпасов.

6 октября 1941г. дивизия получила новый приказ, быстро собрала имущество и форсированным маршем выдвинулась в сторону Алексина. В дальнейшем она участвовала в Тульской наступательной операции, освобождая, в частности, г.Сталиногорск (Новомосковск).

Продолжение следует…

Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, член комиссии по историческому наследию и топонимии г.Тулы генерал-майор Владимир Лебедев.