«Тульская симфония» Петра Капицы

Тулякам рассказали о достижениях Петра Капицы

© МФТИ

3 мая 1945 г.

«Давайте следующую, Тульскую симфонию, проведем в темпе presto vivo».

П. Капица – Г. Маленкову

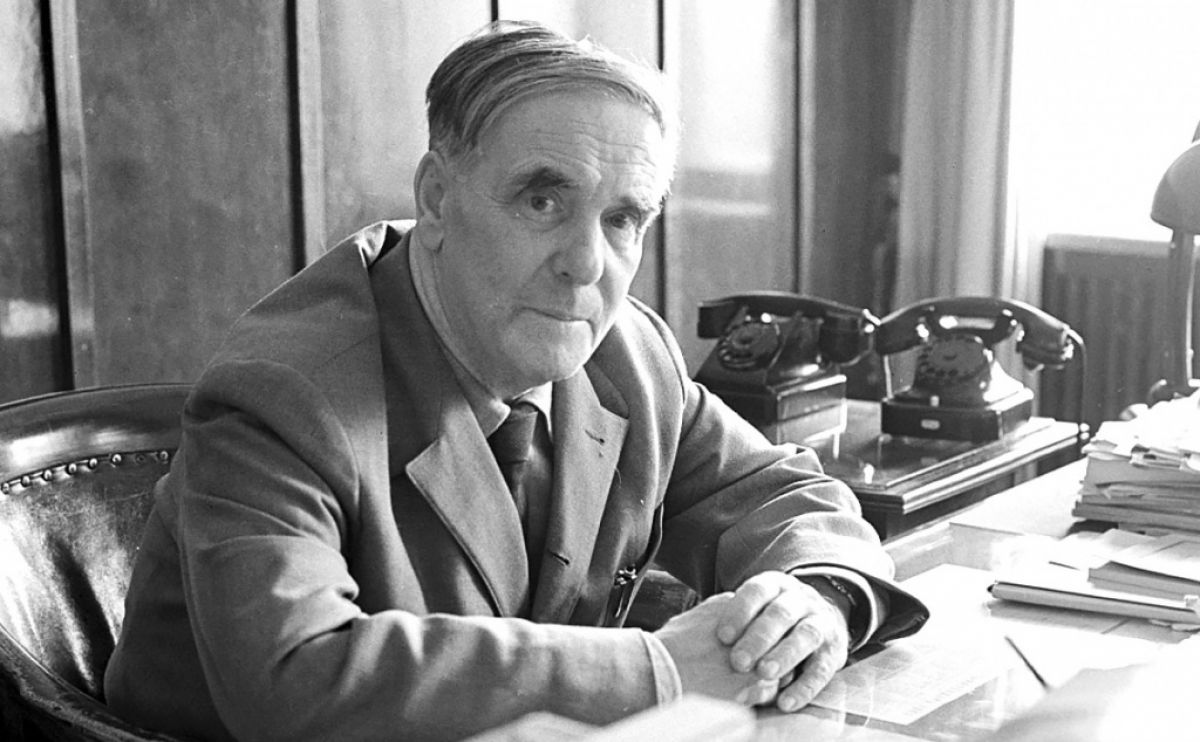

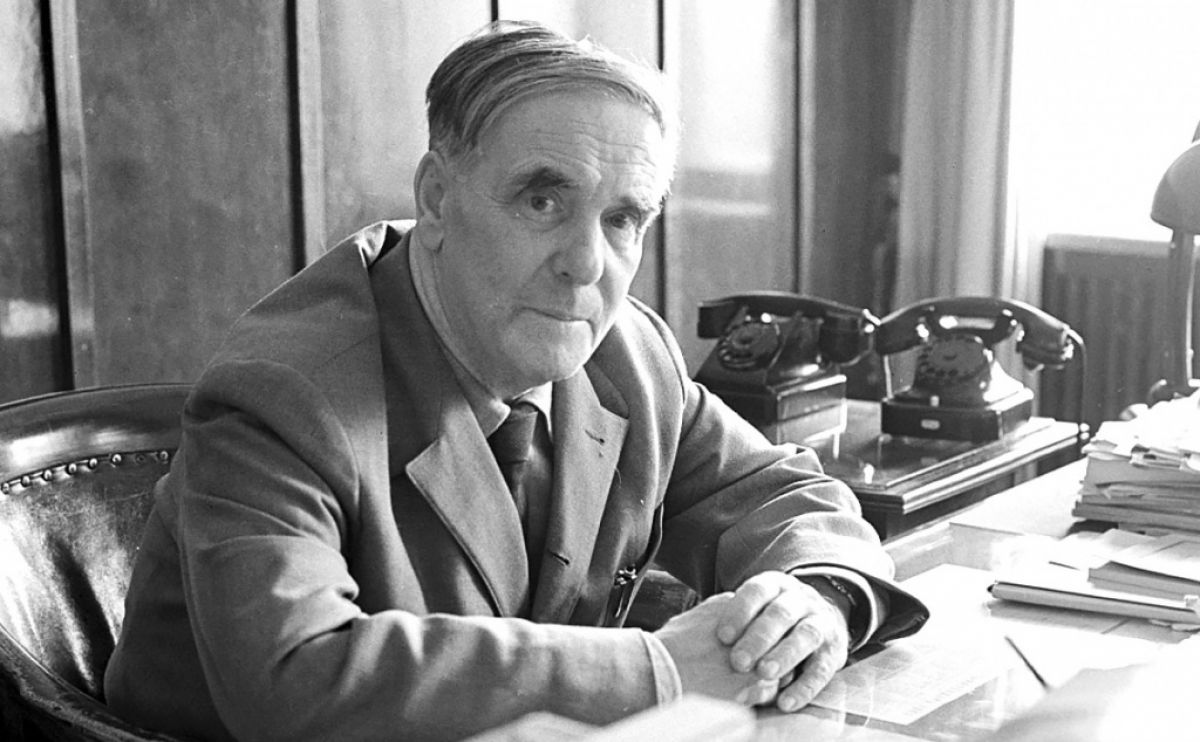

Петр Леонидович Капица – физик, инженер и инноватор, в будущем - нобелевский лауреат, а тогда - директор Института физических проблем.

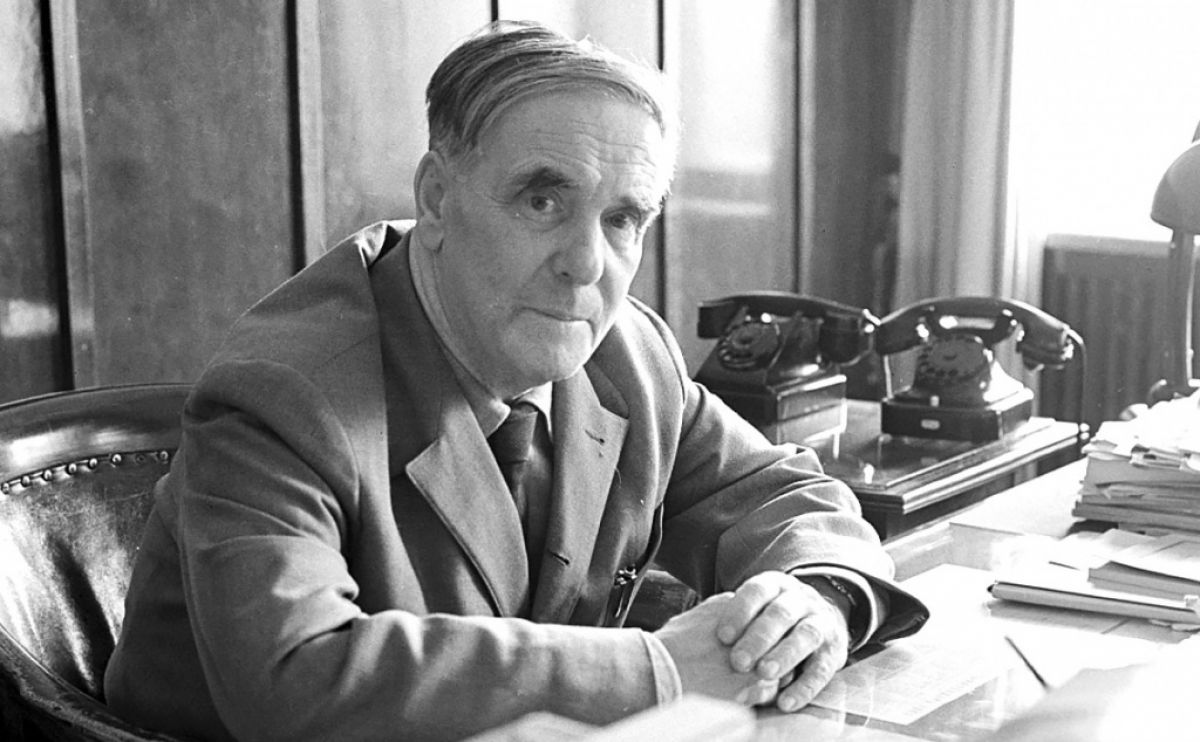

Георгий Максимилианович Маленков - советский государственный и партийный деятель, член Государственного комитета обороны. С февраля по сентябрь 1945 года - председатель Особого Комитета по демонтажу немецкой промышленности, занимавшийся после победы получением от Германии репараций в пользу СССР.

Какое отношение Петр Капица и Георгий Маленков имели к тульской музыке? Что скрывалось за изящным термином «presto vivo» — «очень живо, стремительно»?

«Тульской симфонией» Капица называл грядущую технологическую революцию — перевод домен Новотульского металлургического завода (ныне - Тулачермет) на дутье, обогащенное кислородом. Это был смелый план, способный вдохнуть новую жизнь в изможденную войной промышленность и вывести советскую металлургию на невиданные рубежи.

Петр Капица всегда искал точки, где чистая физика могла бы перевернуть мир практики. А Георгий Маленков обладал колоссальной властью и мог казнить или миловать любую, даже самую гениальную идею.

Еще одной частью «симфонии» был Косогорский металлургический комбинат.

20 января 1945 г.

П. Капица – И. Сталину

«Академик Бардин с группой инженеров закончил проект металлургического завода на кислородном дутье. Этот проект подвергнется обсуждению нашими ведущими металлургами на будущей неделе в главке. Выдержку из проекта прилагаю. Опытная домна, которая пускалась на Чернореченском заводе, и [домна] в Днепропетровске (ДЗМО) дали Бардину достаточно данных, чтобы спроектировать кислородно-металлургический комбинат на Косогорке (Тула). Если Вы познакомитесь с брошюрой, то увидите: рабочих на заводе более чем в два раза меньше. Чугун будет стоить на 15% дешевле. Косогорка будет стоить 100 миллионов рублей. Надо ее быстро строить».

История «кислородной эпопеи» Капицы началась еще до войны, в марте 1936 года. В его институт пришли инженеры с Московского автогенного завода. Они говорили о разделении воздуха на кислород и азот — задаче, казалось бы, решенной. Но Капица, с присущей ему проницательностью, сразу увидел проблему: «КПД современных установок очень мал... Затрачиваем мощность в 6-7 раз большую. Почему?».

Всего за два года, срок невероятно короткий для такой фундаментальной работы, Капица с блеском решил задачу. Он создал турбодетандер — машину, которая совершила революцию в криогенной технике. Вместо громоздких, неэффективных установок высокого давления он предложил изящный низкотемпературный цикл, позволявший с высочайшим КПД получать жидкий кислород в промышленных масштабах.

Война превратила научный прорыв в стратегическую необходимость. 8 мая 1943 года была утверждена структура Главкислорода при СНК СССР, начальником которого назначили Петра Леонидовича. Жидкий кислород требовался для взрывчатки, и установки Капицы, производившие до 200 кг/ч, встали на службу обороны. К концу войны он создал аппарат вдесятеро мощнее. Казалось, дорога для «Тульской симфонии» открыта.

Но тут в борьбу вступила иная сила — интриги и амбиции. Группа влиятельных советских инженеров-криогенщиков, движимая завистью и консерватизмом, сумела доказать властям, что процесс Капицы «проигрывает» классическим установкам высокого давления для получения жидкого кислорода.

Ирония судьбы была горькой и ослепляюще очевидной лишь для самого Капицы. Его метод был невероятно эффективен и экономичен для производства не сжиженного, а газообразного кислорода — как раз того продукта, в котором отчаянно нуждалась сталелитейная промышленность для интенсификации доменного процесса. Его установки могли сделать Тулу мировым лидером в производстве стали, но этому не суждено было случиться. Личные амбиции и административный ресурс победили научный прорыв. Установки Капицы были разобраны, а проект заморожен.

За рубежом же гений Капицы оценили по достоинству. Промышленные фирмы США и Швеции сразу предложили сотрудничество, видя колоссальный потенциал его метода. Но «железный занавес» сделал такое взаимовыгодное партнерство невозможным.

В послевоенные годы Тулачермет являлся промышленно-экспериментальной площадкой металлургической индустрии СССР. «Тульская симфония», о которой мечтал Капица, была сыграна. Но не в стремительном темпе «presto vivo», а тяжеловесно и с опозданием. Ее исполнили на старом немецком оборудовании, которое в качестве трофея привезли в СССР. В 1948 году на новой доменной печи были произведены опытные плавки с использованием обогащённого кислородом дутья и пущена в эксплуатацию первая в СССР кислородная станция.

Тенденция на развитие в этом направлении Тулачермет сохранил и в XXI веке. Запущенная в 2022 году воздухоразделительная установка КА-27/5 – один из самых значимых инвестпроектов последних лет. Ее мощности позволяют успешно выполнять главную задачу – обогащение кислородом дутья доменных печей, улучшая их производственные характеристики.

О сгущающихся над ним тучах Петр Капица знал…

13 апреля 1945 г.

П. Капица – И. Сталину

«Вчера Бюро СНК утвердило акт о приемке турбо-кислородной установки ТК-2000. Этим признается, что нашим методом мы построили установку, по мощности в несколько раз больше, чем это было доступно для прежних методов. Далее, что в Москве уже три месяца как прекратился кислородный голод и сейчас кислород некуда девать.

Но последние недели вокруг этих вопросов некоторыми товарищами была создана такая атмосфера, что я чувствовал себя как бы преступником и заседание Бюро СНК я воспринял как судебный процесс.

В решении Бюро не только не отмечено, что наша работа есть новое достижение советской техники, но даже никто из членов, кроме товарища Микояна, не сказал, что мы вообще сделали что-то хорошее. Больше всего членов беспокоил вопрос, куда девать избытки кислорода. После заседания мне хотелось заявить: «Позвольте вас заверить, граждане судьи, что впредь буду вести себя лучше, не искать новых путей в технике и обещаю изобретений не делать».

Вскоре на работу Капицы обрушился шквал критики самого разного уровня.

17 августа 1946 года «за невыполнение решений Правительства о развитии кислородной промышленности в СССР, неиспользование существующей передовой техники в области кислорода за границей, а также неиспользование предложений советских специалистов» Петра Капицу сняли с должности директора Института физических проблем и освободили от руководства Главкислородом.

Через месяц президиум Академии наук СССР вынес вердикт о том, что «проводившиеся в течение ряда лет институтом работы, под руководством академика П. Л. Капицы, по созданию кислородных установок низкого давления не дали положительных результатов — продукт получался неудовлетворительной чистоты, коэффициент полезного действия установок был мал, не был использован опыт заграничной техники в области кислорода».

Сегодня воздухоразделительные установки низкого давления, сердцем которых является турбодетандер Капицы с его феноменальным КПД в 86-92%, работают по всему миру, производя сотни миллионов тонн кислорода.

Что касается Косогорского металлургического завода, то на нем в 1950 году была запущена система использования доменного газа в качестве дополнительного топлива. О внедрении кислородной технологии только рассуждают. «В Швеции … по сравнению с нами применяют обогащение дутья кислородом. Мало того, что это инвестиционноемкие сооружения, они занимают достаточно большую территорию, которая должна располагаться в непосредственной близости от доменных печей. Поэтому строительство мощностей для обогащения дутья кислородом требует очень серьезной и длительной проработки. Проработки, естественно, должны вестись, и первые шаги в этом направлении нами были сделаны уже при проектировании капремонта первой доменной печи», - говорил в 2010 году начальник технического отдела ОАО «КМЗ» Игорь Шепетовский. Через пять лет, когда капремонт ДП №1 завершился, про обогащение дутья кислородом уже не упоминалось.

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.